先日、長野県大町市にある「大町山岳博物館」に行って来ました。この博物館では北アルプスの地形の成り立ちや動物、登山の歴史について展示がなされています。

その中でも山岳古道についての記録が興味深く、この時期に歩ける古道を探していて思いついたのが東京から京都を結ぶ「中山道」。

中でも長野県の軽井沢から群馬県の安中に抜ける碓氷峠は、トレイルパートとなっています。軽井沢駅から横川駅は鉄道は分断されていますが、1日数本のバスが走っており駅まで戻れることが分かったので、冬の峠越えをしてみることにしました。

Written by Shunpei

早朝に車で茅野を出発し、道路がガリガリに凍った蓼科・大門峠を超えて7:00過ぎに軽井沢駅に到着。軽井沢の町なかは直近で雪が降ったようで歩道は雪に覆われていました。

準備を整え、7:30に軽井沢駅前をスタート。

まずは旧軽井沢を目指して駅前の商店街を進みます。

夏は賑わうであろう商店街も冬の平日の朝はひっそりと静まり返っていました。

旧軽井沢の町中はカフェやお土産屋がひしめき合っていたり、新しいホテルの建設をしていたり、観光の街っぽさを感じます。テナント募集中の物件もチラホラ…飲食店やお土産店の激戦区である様子が伺えます。

旧軽井沢の街を抜けた少し先で碓氷峠へと続く遊歩道に入ります。はじめは車の轍があった遊歩道ですが、進むにつれて雪が深くなり、気がついたら膝まで埋まるほどの積雪が。

雪深い歴史のある山道を歩いていると、テレビドラマの「おしん」の情景が思い浮かぶなあ・・・、なんてぼやいていたら、妻も同じ感想を持っていたよう。二人で昔の人の暮らしを「ああでもない、こうでもない」と談義しながら雪道を進みました。

途中からトラバースする道の痕跡が完全に消え、遠回りするのも面倒になり、尾根をダイレクトに登ったり、灌木を掻き分けたり、思いがけずハードな道のりになりました。「ひー、足攣りそう・・・」なんていいながら急な斜面を上り詰めるのも、雪が積もる季節ならではの楽しみでもあります。

急登を登りきった所で車道に復帰。車道を10分程進むと碓氷峠に到着します。峠の展望台からは妙義山が良く見え、西上州や遠くには奥秩父の山々を眺めることができます。

碓氷峠には県境に神社があり、長野側の熊野皇大神社、群馬県側の熊野神社に分かれています。全国で4社しかない特別神社に指定されており、日本三熊野のひとつでもあるためか、平日の朝にも関わらず参拝客が続々と訪れていました。

恐れ多くも峠に到着して初めて知ったこの神社。せっかくなので我々もこの旅の安全を祈願することにしました。

参拝を済ませ、群馬県側の雪に覆われたトレイルを進みます。

碓氷峠を超えると横川までは下り基調になります。無雪期は歩きやすいであろうトレイルも、雪でかなり体力を奪われました。

特に厄介なのが固くバリバリになった雪面の踏み抜き。足を抜く際にスネが氷に当たり痣を作りながら、なんとか進みます。

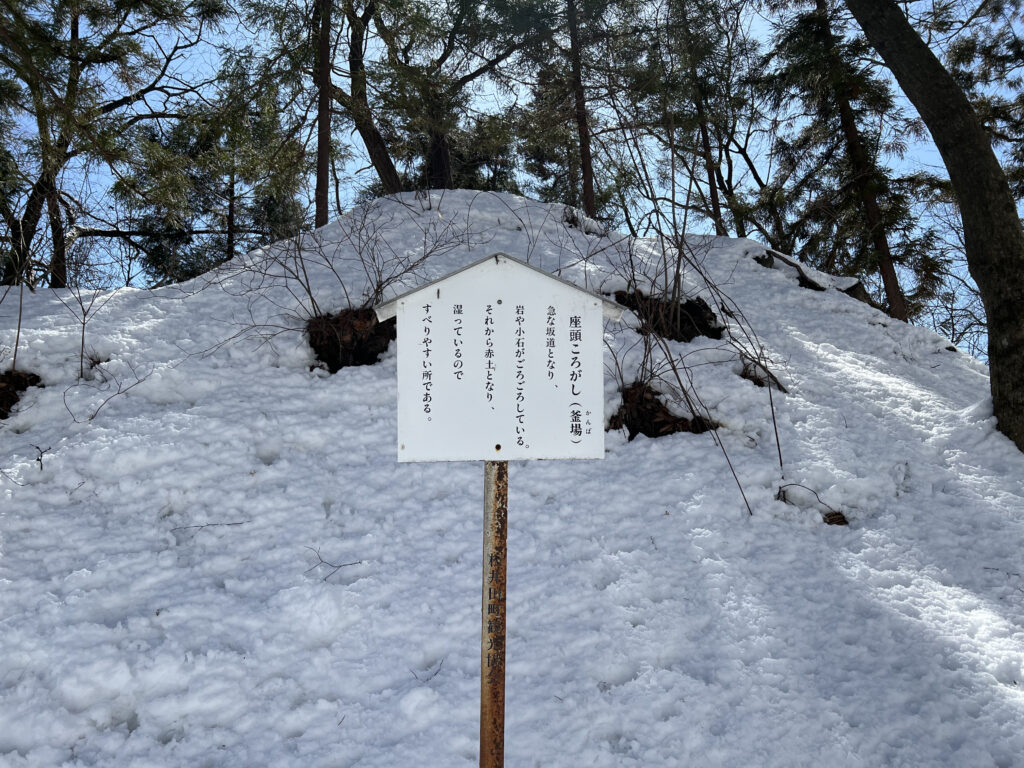

道の途中には旧中山道を通行する人々が休憩をしていた小屋跡などがそこかしこにあり、説明の看板が建てられています。

中でも印象的だった「一つ家跡」。老婆がいて旅人を苦しめたという伝説とは…あとから調べてみても有力な情報が見つからず、気になる…

「安政遠足」と書かれた看板も随所にあり、調べてみると1855年に安中から碓氷峠をゴールとした徒競走が開かれ、現在の日本のマラソンの発祥とされているそう。現在でも安政遠足侍マラソンが開催され、自由な仮装で走れる人気の大会だそうです。

解説チックななんとも言えない看板のひとつひとつが、店主の大好きなSFCのゲーム「マザー2」のブリックロードに登場する立て看板を彷彿とさせて、久しぶりにプレイしたくなりました。

マザー2のショッピングモールのBGMを脳内再生しながら、幾多の茶屋や小屋跡を示す看板を読み、かつてこの道を多くの人が行き交っていた様子にしばし思いを馳せます。

坂本宿に近づくにつれて気温が高くなり雪の量もぐっと減りました。

途中に溶岩の裂け目にできた風穴を発見。「イマイチ風が出ている感じがない」と、妻が裂け目に顔を思いっきり近づけると生暖かい湿った空気がムワッと直撃して、思わず驚いた声をあげていました。

基本的に眺望のないトレイルですが、刎石山を超えると眼下に坂本宿が広がります。

ここまで十数キロを歩いてきて見えた街に、気持ちがホッとします。

昔の人も、碓氷峠を越えて宿場町が見えたときには安心したのだろうか、と当時に思いを馳せながら宿場を眺めながら休憩をとりました。

今となっては歩くための道具は進化し、インターネットで情報収集ができてGPSで自分の位置も分かりますが、そのようなものがない時代、碓氷峠を超えることは本当に大変だったことでしょう。

刎石山には柱状節理が多く見られます。刎石という名前の由来も、柱状節理がまるで石を刀で刎ねたように見えることから名付けられたとも言われています。

トレイルを終えて坂本宿の街に出ます。

途中「アプトの道」に寄り道。この道は、信越本線アプト式鉄道の廃線敷を利用して、当時の横川駅~熊ノ平駅の間の約6キロメートルを遊歩道として整備した道です。

遊歩道の途中には旧丸山変電所跡やめがね橋などの有名な遺構を見ることができます。

妙義の山に包まれているかのような安中の街からは、いろんな角度で妙義山が見えます。その険しい岩壁からは想像できないほど町は暖かく穏やか。

坂本宿から振り返ると刎石山の全体像が見えます。

宿場には当時の面影がある建物があったり、民家の表札に当時の屋号を示した看板が掲げられています。

江戸から数えて17番目である坂本宿。当時は碓氷峠を越えるための準備をする人や、峠を超えてきて休む人で賑わっていたことでしょう。

今では上信越道が妙義山の横を通り、国道18号線は隣により走りやすいバイパスが造られ、この町を通る人も少なくなったためか、お店も無くどことなく町には寂しさを感じました。

雪で凍てつく寒さだった軽井沢とは打って変わって、関東平野の安中市はベースレイヤーにウインドシェルで丁度よい暖かさ。梅の花も咲き始め、はやくも春の訪れを感じます。

道中、「関所食堂」なる物凄く良い匂いを漂わせている中華料理店を発見。時間の都合上立ち寄れず…非常に心残り。

碓氷峠鉄道文化むらを横目に進み、13:45に本日のゴール「横川駅」に到着。あの有名なおぎのやの峠の釜めしを駅で食べることができます。

14:05発のバスに乗り、軽井沢駅へ。6時間かけた道のりを30分で戻りました。

雪から春に季節が移り変わる様子とともに歴史を感じながら歩く、とても贅沢なハイキング。

今はインターネットで欲しい情報が手に入る便利な世の中ではありますが、あえてあまり下調べをしないことで、思いがけない発見もたくさんあり、改めて旅は面白いと気付かされた一日でした。

これから雪が溶けると更に歩きやすくなりますので、ぜひ皆さんも歴史をたどる碓氷峠ハイキングに出かけてみてはいかがでしょうか!

————

2024.03 残雪期 軽井沢駅〜横川駅 碓氷峠越え

軽井沢駅〜碓氷峠見晴台〜子持山〜刎石山〜坂本宿〜横川駅

距離:16.9km

標高差:↑350m ↓892m

————