日の長いこの時期こそできる長距離の山行。今年は残雪の山も楽しみ尽くし、いよいよアイゼンを付けなくて済む山行に飢えた私達が行き着いた先は、店の営業の合間を縫って1泊2日で奥秩父主脈を行けるところまで行く、という計画でした。

Written by Chika

最近クライミングを真面目に取り組み始めて思うことは、体力は有り余って損がないというか、普通に歩くくらいでは、今後バリエーションルートへ挑戦していくのに心許ないということ。どうしても必要な道具が増え、足元が悪い道を通る機会が増える訳であって、そうなると普段の体力づくりがいざというときの精神的な支えになると感じています。

また私自身は今回が2度目の奥秩父主脈縦走となります。前回2022年に山岳会の先輩と3泊で奥秩父主脈を歩いたとき、「4泊にすればよかった…」と思うくらいヘロヘロになりながら奥多摩駅にたどり着いたことを思い出すと、1泊は無謀か?と思いつつ、この数年で一日に歩ける距離が数年前に比べると長くなってきたこともあり、自分の成長度合いを図ってみたくもなりました。

こんな背景も相まって、自分の限界を超える挑戦をしようと決意しました。

さて、計画を立てるにあたり、いくつか私達の中で重要な点が3つありました。

1つ目はエスケープと予備日。

- 計画があまりにも無謀すぎても、簡単すぎても良くない。

- 店の営業に支障をきたさない。

この2点を条件としてメインの計画を立てていきました。

私は1日で獲得標高2500mを超えたことがなかったので、このラインを目安に、かつ2日目に奥多摩から茅野に帰って来ることが必要ということを踏まえ、予備日は確保せず、下山できる限界のラインでいくつかのエスケープポイントを立てることにしました。

最終的には、「瑞牆山荘IN→鴨沢OUT 距離約60km 獲得標高4228m」という計画をメインに、雁坂峠または飛竜権現でのエスケープ(もしも余裕があれば奥多摩駅まで歩く)を予備プランとして計画を立てました。

2つ目は荷物の軽量化。

長い距離を速く歩くためにはできる限り荷物を軽量化したいところ。そこで今回の宿泊は雁坂小屋とし、就寝時の装備は今回は以下のように選択しました。

<シェルター>

万が一に備えビバークできる装備。各々エスケープブランケットを所持し、ツエルトを携行。

<寝具>

当日の就寝時の気温は予報で10℃前後、かつ小屋の中ということを加味して夫はADRIFT Ti SLEEPING BAG(300g)、私はENLIGHTENED EQUIPMENTのRevelation Sleeping Quilt(10℃)(380g)を選択。

<保温着>

行動中も着れる物として夫はADRIFT HALF ZIP HOODIE、私はROAR RELUX HOODIEとADRIFT PANTSを選択。

他にも細々と持ち物を削りつつ、雨に降られる可能性が高かったのでマメケアのためのテーピングは

多めに。

最終的なベースウエイトは夫が4.3kg、私は4.2kg程度に収めました。

最後に食糧計画。

以下の点に留意し、普段よりもスピードを重視した構成にしました。

- 消化のエネルギーを最低限に抑えるために、腹持ちがよくてできる限り消化にいいもの。

- 行動中食べやすい。(開封のしやすさやテクスチャ等含め)

- 重量に対する摂取カロリーが高い。

こんなに真面目に食糧計画を立てたのは正直今回が初めて。山では好きなものを食べて幸せな時間を増幅する、というのがポリシーなのですが、今回に関してはそんな悠長なことは言っていられませんでした。それでも1日目の夕飯と2日目のおやつにご褒美を組みこみ、修行感をちょっぴり低減させました。

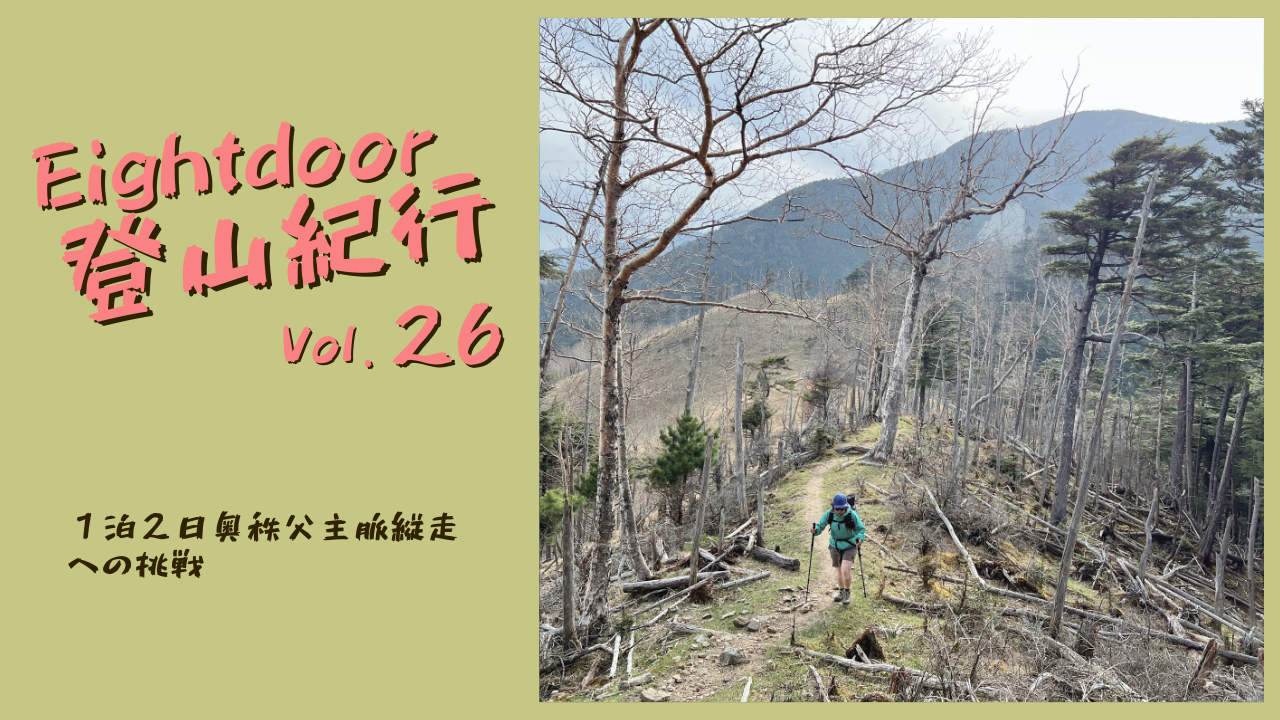

迎えた縦走初日。入念な計画を立て、向かう登山口への道はドキドキ・ワクワク。

こんな気持ちになるのは冬の北岳ぶり?いつでも山は自分を試してくれるなあ…なんて感慨に浸っているといつの間にかスタートの地、瑞牆山荘に到着。早朝にスタートしないと実現しないこの計画。友人の協力を得て、車を登山口まで出してもらいました。一日目は金峰山までその友人も一緒に歩きます。

瑞牆山荘の駐車場は平日の早朝にもかかわらずそこそこ車があり、この先の富士見平小屋は賑わっていそうです。

スタートしてまもなく稜線に乗ると瑞牆山がお出迎え。相変わらず凛々しい大ヤスリ岩。出だしは好調です。

新緑が美しいブナの森を進むとまもなく富士見平小屋に到着。水を口に含んで一息つきつつ、あたりを眺めると木々の合間からうっすらと富士山が見えて、ようやく奥秩父に来たなあ、と実感します。

ここから金峰山山頂までも比較的緩やかな道。途中ちょっとした岩場をくぐり抜け、根っこを避けながら歩くこと1時間ほどで稜線に出ました。眼の前に南アルプスの山並みが広がり、思わず「わぁ。」と声が出ます。

岩岩しい稜線を慎重に歩き進め、五丈岩に到着すると登山客がいっぱい。

金峰山でしばし友人と別れを惜しみ、ここから2人で縦走です。山頂を越えると誰もいなくなり、余計に静けさを感じます。この先、国師のタルまで登山道にはところどころしぶとく残ったツルツルの根雪がありました。慎重になりながらも先のことを考えるとあまりのんびりもしていられません。休憩は最低限に、だいたい2時間おきくらいに補給しながら先を急ぎます。

個人的にこの2日間の中で3番目くらいにキツかった大弛峠〜国師ヶ岳までの階段。250m位の標高をひたすら階段で上がるのがしんどくて、シンシュウエナジー塩トマトを片手になんとかクリアしました。

国師ヶ岳〜国師のタルも大きな長い尾根で予想以上に疲れました。でもこの区間は人があまり入っていない手つかずの森の様子を楽しめて、本当はもっと余裕を持って歩きたい場所です。

国師のタルから2つほどピークを超えて、いよいよ甲武信ヶ岳までの最後の上り。金峰山山頂からここまで誰ともすれ違うことなく来ましたが、ようやく遠くから熊鈴の音が聞こえました。さすが甲武信ヶ岳は人気の山だ、と思いながら一踏ん張りすると、先行者が見えました。あれ?見覚えのあるザックがふたつ…「こんにちは!」と声を掛けると、やはり何度か当店に遊びに来てくださっている御夫婦でした。お二人も瑞牆山荘から縦走してきたようで、途中の雪の踏み抜き跡に助けられました、と声をかけつつとりあえず抜かせてもらい山頂で一足先に休憩。

御夫婦が着くまで、来た道を振り返りながら柿の種をポリポリ貪ります。遠くまで歩いてきたねえ…人間ってこんなに歩けるんだねえ…としみじみしながらすっかり小さくなった五丈岩を見つめます。

お二人が登って来られたところで記念撮影。甲武信ヶ岳からの眺めに感動して、今回2度目の奥秩父縦走とのこと。お店のカウンターでお話したことがきっかけでお気に入りの景色が増えていくことに嬉しさを感じつつ、別れを告げてこの日の宿、雁坂小屋まで残りの力を振り絞って進みます。

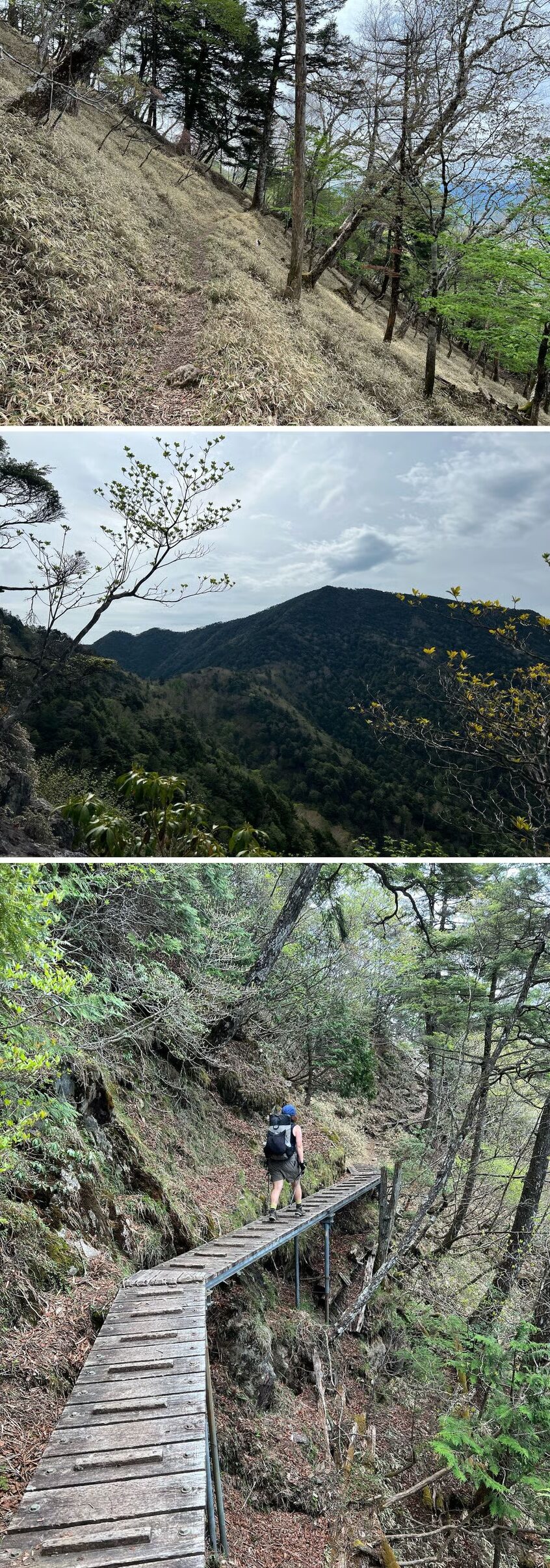

山頂から少し下って甲武信小屋の横を通り過ぎ、木賊山は今回はスルー。巻き道をせっせと歩き進め、破風山避難小屋までのザレた下りを慎重にこなします。このあたりから立枯れた森の様子が見られるようになりました。哀愁漂う森で奥秩父主脈の中でも特に好きな景色です。

避難小屋に着くと、ビール片手に薪をたくさん作っている方がいらっしゃいました。あー、今日はここでやめたい…という気持ちを断ち切り、眼の前に見える破風山までの急登250mを一気に登り切ります。途中振り返ると木賊山のザレた斜面がよく見えました。

この日の最後の試練を越えて、西破風山・東破風山と連なるピークを通り抜ける頃には、甲府盆地が霧で覆われていました。雁坂嶺への道すがら、甲府盆地から溢れた霧が押し寄せては引いていく様を楽しみながら、最後雁坂峠までの下りを一気に降りきります。

ヘロヘロになりながらも目標の雁坂小屋に到着。平日は無人ながらテント場または土間が利用できるのですが、今回はしっかり体を休めたかったので土間をお借りしました。小屋の中は暖かく、下手したら茅野の自宅よりも快適かもしれません…笑 1人 2,000円で雨風凌げる場所を使わせてもらえるありがたみを感じます。

疲れた体にムチを打って、外に出て水を汲んでお湯を沸かし、本日のディナーの準備。ここぞというときに、と思って大事にとっておいたスモールツイストのチンゲンサイと、無印良品のかけるごはんシリーズでしっかりと栄養を取ります。スモールツイストは今回初めて食べたのですが、ガツンとした味とボリュームが「あー。これこれ」と思わせる感動のご飯でした。

畳の上で入念にストレッチとマッサージを行い、就寝。ちゃんとした床で寝られる快適さに気づいたら起床時間を迎えていました。朝ご飯はコーヒーとパンでさっと済ませて、パッキングをして軽く掃除をして小屋をあとにします。

雁坂峠から雁峠までの笹の尾根も特にお気に入りの場所。ですがこの日は夜中から小雨が降っていて、まだ暗い道を慎重に歩き進めます。燕山を越える頃にはだいぶ明るくなり、日の長さを感じました。

雁峠までの笹の斜面を軽快に降りていき、峠にて小休止。小屋で水を入れて仕込んでおいたアルファ化米のおにぎりを消化負担を軽減するようによく噛んで食べます。長い距離を歩いていると無性に食べたくなるコメ。アルファ化米のおにぎりは水で60分で戻せるので結構便利です。

雁峠の少し先にある小さな分水嶺にて夜明けを迎えました。見た目はこじんまりとしていますが、多摩川、富士川、荒川水系の分水嶺となっていて、ここからあの大きな川が生まれ、始まりは数メートルの差だったのが流れ着く先は別々であることに自然の不思議を思わせるとともに、奥秩父の深さや豊かさを感じさせます。

眼前にそびえる立派な三角の笠取山はまた今度。ここから将監峠までは笹が生い茂ったトラバースの道だったり、細い尾根の稜線をアップダウンしたりと地味に消耗します。このあたりは昨年秋にCLASS EXPOSITIONSの北村さんと和名倉山まで歩いたときぶり。そのときは西御殿岩に寄り道をしましたが、稜線通しの道がなかなかハードだったのでこちらも今回は省略します。

途中の唐松尾山あたりのシャクナゲがちょうど見頃で、その鮮やかなピンクに癒やされます。土砂が流れ出した沢を何度か越え、管理された縞模様のような森を通りすぎて将監峠に到着。

将監峠についたときに、謎の赤い線が両腕にできていることに気づきました。その時は笹でかぶれたのかと思っていたのですが、翌々考えたら単なる日焼け止めの塗り残しでした。派手にやらかしたのでしばらくは長袖生活を強いられそうです。

そしてここからがこの2日間の本当の地獄の始まり、雲取山までの永遠のトラバース。道自体は何も難しいことはない単なるトラバース道ですが、なんせ距離が長すぎて、何度尾根を巻いては沢を横切っては、ちょっと登っては下って、を繰り返したことでしょうか。全く変わらない景色とこれまでの疲労でメンタルが削り取られ、北天のタルを超えた頃から半べそ状態。いつになったらこのトラバースから開放されるのだろうか…とはじめはあれこれ考えていたのですが、最終的には「無」の状態でただ前に進んでいました。

ようやくトラバースの終了点、三条ダルミに到着。予定よりもすこし余裕を持って到着していて、「無」の状態でいつしかペースもアップしていたようでした。

ここから雲取山までは250mくらいの登り。前日の破風山と同じくらいだ、と活を入れて一気に登り切りました。3年ぶりの雲取山は相変わらず山頂の道標が東京都のものだけ立派で笑ってしまいました。雲取山でご褒美のパンを食べつつ、足を乾かしてケアをしたりストレッチしたりしてしばし休息。予定していたバスよりも1本早いものに乗れそうな見込みが立って、気持ちがだいぶ楽になりました。

山頂からは遥か遠くに国師ヶ岳の尾根が伸びているのが見えました。その奥の金峰山はわからず。2日で本当に遠くまで歩いてきたものです。

さて、最後のひと頑張りで、鴨沢バス停に向かって歩き始めます。これまで歩いてきた道と比べるとまるで高速道路のような快適な登山道を重力に任せるようにてくてく降りていきます。

以前来たときよりもこのあたりの登山道の脇に若木が増えたような気がしました。その先に広がる斜面には青々とした森が広がっていました。途中新しくできた50人平野営場をチラ見。施設はとてもきれいですが、テントサイトに平らな場所は少なそうでした。

七ツ石山手前のダンシングツリーは相変わらずくねくねでした。元気に緑をつけていて安心です。この七ツ石山の分岐に「→鴨沢」とある方を素直に行くと結構コースタイムが持っていかれるので、仕方なく七ツ石山を直登します。山頂を少し過ぎたところに本当に7つの巨石があり、この山は七ツ石山と名付けるべくして名付けられたね、なんて談笑。七ツ石山から六ツ石山あたりまでもとても気持ち良い稜線なのですが、それはまたいつか、今回は七ツ石小屋へ降ります。

七ツ石小屋にてコースタイムを確認すると、そこからは2時間ほどでバス停に到着する予定になっていました。もっと長かった気もするし、もっと短かった気もするし…とにかくあと2時間頑張ろう。ということで最後BananaGoのカフェイン入りでエナジー注入。これが本当に疲れた体に効いて、バナナの栄養とカフェインによるアドレナリンで足に羽が生えたかのような軽さ。本当に予定通り2時間で鴨沢バス停に到着しました。

帰りは久々に電車を使って茅野まで戻りました。登山を始めた頃によく使っていた奥多摩駅や中央線を懐かしみつつ、立川であずさに乗りこむと、この縦走の達成を祝って立川駅で買った豪華なお弁当で2日間の慰労をしました。

二度と歩きたくないと思ったあのトラバースも今となってはいい思い出。それも今回無事に帰ってこられたからこそです。縦走でチャレンジするという感覚がしばらくなかったので、とてもいい刺激になった山行でした。次は冬の奥秩父を縦走しようか、なんて思う今日このごろです。

————

2025.5 奥秩父主脈縦走

DAY1 瑞牆山荘〜雁坂小屋

26.1km

↑ 2569m ↓2130m

DAY2 雁坂小屋〜鴨沢バス停

33.3km

↑ 1659m ↓3032m

合計

59.4km

↑4228 ↓5162m

————

使用アイテム一覧

▽Shunpei

- STATIC | ADRIFT Ti SLEEPING BAG

- STATIC | ALL ELEVATION L/S SHIRTS Men’s

- 山と道 | DW 5-Pocket Pants

- STATIC | ADRIFT HALF ZIP HOODY

- 山と道 | Stretch Mesh Cap

- TAIKO | AMITABI(アミタビ)メリノウールソックス

- SAYAMA works | ダスティンホルダー2Gフラップ

- STATIC × OWL MILS | ATLAS

- SWANY | Trekking Half Finger Glove (TR-701)

▽Chika

- SAYAMA works | NICEDAY

- 山と道 | UL Pad 15+

- 山と道 | 100% Light Merino Sleeveless

- 山と道 | 5-Pocket Shorts

- STATIC | ROAR RELAX HOODY

- STATIC | ADRIFT PANTS

- 山と道 | UL All-weather Hoody

- RIDGE MOUNTAIN GEAR | Basic Cap NT

- TAIKO | AMITABI(アミタビ)メリノウールソックス

- BRING | WUNDERWEAR “ONE”50/50

- SAYAMA works | ダスティンホルダー2G改

- MIYAGEN Trail Engineering | Iso COZY

- STATIC × OWL MILS | ATLAS

- SWANY | Trekking Half Finger Glove (TR-701)

- GRIPWELL | ラピッド・カーボン