南アルプスの中でもひときわ目立つ長く伸びる仙塩尾根。

何年も前から縦走計画を立てては天気に恵まれず、いつしかその計画すら立てることもやめてしまっていたルートでした。

5月末の八ヶ岳縦走以来の泊まり山行になった槍ヶ岳〜西鎌尾根は疲労困憊で、縦走から帰ってきた直後は「来週の3日間の休みはもっとゆっくりしたところに行こう」と話していたのに、数日もすれば槍ヶ岳から見た南アルプスの景色ばかり思い出していました。

そんな中、夫は以前私が仙塩尾根を歩く計画を話していたことが頭に残っていたようで、夫から仙塩尾根の計画を相談されたとき、そこしかない、と思い切って2泊3日で仙塩尾根を歩くことにしました。

Written by Chika

↓3日間の装備をまとめた記事はこちら↓

今回の縦走では、茅野から車で北伊那駅まで走らせ、そこから始発の電車でJR伊那大島駅へ向かいます。伊那大島駅からは鳥倉登山口までのバスが出ており、その一番早いバスに乗る計画。

それでも茅野から向かうと朝4:00時ごろに家を出れば伊那北駅5:10の電車に間に合います。帰りは北沢峠に下山し、バスとタクシーを乗り継いで車を回収する予定です。

寝静まった茅野の街を出発。杖突峠へ向かう途中、薄っすらと八ヶ岳方面が焼けてきました。今日の天気に期待が膨らみます。高遠を抜け、伊那に出る途中には正面に中央アルプスがそびえます。

予定よりも駐車場に到着するのが遅くなり、駆け足で駅まで向かいました。

上がった息を整えていると、遮断器の音が響いてまもなく電車が到着。

この路線はJRで一番車掌さんが忙しいそう。無人駅かつ駅の間隔が短いので、車掌さんはひっきりなしに車両とホームを前へ後ろへ歩いていました。

一息ついて朝食を食べていたら猛烈な眠気が。しばしの電車の旅はこのあとの縦走に備えて仮眠することにしました。

伊那大島駅に到着すると、すでに10人程の登山客がバスを待っていました。さすがのハイシーズン、平日でもこの時期は登山客で賑わっています。

ここから登山口までは、約2時間の長旅。南アルプスの前衛を越え、そのあとの長い林道を経てようやく登山口です。

すこし年季の入ったバスはものすごい唸りを上げながら林道を上がっていきます。ちょうどバスのエンジンの上に座ってしまい、振動で落ち着かないまま寝たり起きたりを繰り返して、ようやく体が揺れに慣れてきた頃にバスは登山口に到着。

鳥倉登山口の駐車場は第2駐車場まで満車でした。

昨年の12月、ゲートが閉まる前に塩見岳に登ったときとは打って変わって、人も多く、緑も茂って明るい雰囲気が漂っていました。冬山に一度来ていたことも功を奏したのか、足取りも軽く気づいたらこの日の宿泊地、三伏峠に到着していました。

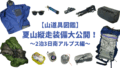

時間があったので、テントを立てたあとサクッと烏帽子岳へお散歩することに。荷物はデポしていたにもかかわらず、とにかく暑くて足が進みません。樹林帯の中むわっとする空気を押しのけながら、小一時間かけてようやく森林限界を抜けると、目の前に小河内岳から荒川三山へ続く稜線が広がっていました。ここまでくれば風も爽やかで、あと数メートルの登りを軽々終えて烏帽子岳に到着。眼の前に迫る塩見岳のぽこっとした山容とそこから右に伸びる蝙蝠岳への稜線、左には、翌日歩く三伏峠から塩見岳に続く登りが見えます。

南アルプスはその大きさのあまり、見えるピークがすぐ近くにあるかのよう。歩きだすとそれが全くの間違いであることは何度も過去味わっているはずなのに、つい錯覚します。

3000mクラスの稜線までハイマツが生えている、深い緑で覆われた大きな山々に包みこまれるのが心地よく、良い天気もあいまって、気づいたら帽子岳山頂に1時間も滞在していました。

三伏峠への帰り際、水場によって水分確保。途中うっかり足を捻ってしまい、この先の縦走にほんの少しだけ心の陰りができてしまいました。

テント場へ戻ってもまだまだ明るく、夕飯にはまだ早い時間。やることもないのでしばし仮眠することに。夫はタープで作った前室部分に身を出し、風を浴びながら気持ちよさそうに寝ていました。

起きると我々の寝床を眺めていた男性から声をかけられました。どうやらクロスオーバードームにニンジャタープを組み合わせた形が気になったよう。その方もクロスオーバードームを普段使っていて、それに合うちょうどよいタープを探していたとのことで、是非にとおすすめしました。

就寝時間がちらつく時間帯になってきたので、重い腰を上げて夕飯の準備に取り掛かります。今回の縦走は夜に生米を炊いて夕食と翌日の行動食としておにぎりを作っておくことにしていました。前の週の槍ヶ岳縦走で空腹のあまり双六小屋で食べすぎて後悔した反省から、今回は行動中お米でしっかりエネルギーを補給する計画です。

大メスティンで2合の豚角煮の炊き込みご飯、take a hikeのアルコールストーブを使って待つこと約20分、いい感じに米が爆ぜる音が落ち着いたらひっくり返して蒸らし10分。蓋を開けた瞬間に浴びる湯気。マゼマゼして、半分はおにぎりにして、ようやく実食。うーんうまい。あ、タレをかけるのを忘れた!改めて、いただきまーす。。。う、うまい!!!!ぎゅっと旨味が染み込んだご飯と、おこげの香ばしさがたまらん!!!!

…久々に山でやる炊き込みご飯は米の素晴らしさを思い出させます。笑

夕飯を食べながら二日目以降の計画を再確認。

この先、塩見岳を超えると、下山するにはどこに行こうにも3000m級の山を超えなければなりません。

明日以降の天気予報があまりよろしくなく、ここで撤退するかどうか悩んだのですが、予報では霧雨中心であることから歩けない天気ではないと判断し、このまま先へ進むことにしました。

少しずつ重なってゆく心配を払拭しようと、何度も地図と計画書を見返して就寝しました。

縦走2日目。1:00に起床。眠い目をこすりながら朝食用の湯沸かし。朝は完全メシのカレーメシ。しっかり目にカロリーと栄養素を摂取します。締めのコーヒーで体を起こして2:30に行動開始。

この日は今回の縦走の中で一番長い行程で、塩見岳、三峰岳を越え両俣小屋まで行く予定です。

冬に来たときにはあんなに辛かった本谷山越えは、ヘッデンに群がる虫にストレスを感じながら歩いているうちにあっという間に終わっていて、少し時間に余裕を持って塩見小屋に到着しました。岩稜帯に備えて装備を整え、塩見岳にアタック開始します。

雪の時期には少し苦戦した上りもあっという間でした。山頂は予報通り朝からガス。塩見岳周辺は風も強く、さっさと安全な場所まで下りました。塩見岳山頂で追いついたパーティに声を掛けると、その方々はこの日北岳山荘まで行くと教えてくださいました。長い道のりを歩く同志が見つかり、しばしの旅の仲間ができた気分です。

北俣岳分岐から先のザレた急な下りを終えるとなだらかな稜線歩きになりました。この稜線は北荒川岳まで続いており、晴れていれば絶景の展望ですが、今回はガス+強風のダブルパンチ。まだ雨が降っていないだけ良しとしましょう。

同志パーティーに抜きつ抜かれつ進むと、北荒川岳の先から樹林帯になりました。途中のお花畑は鹿の食害で草原になりつつあるところがあり、複雑な心境。その先の新蛇抜山は普通に歩いていると巻いてしまうピークですが、山頂を探している人がちらほらいました。後から知ったのですが、新蛇抜山は日本百高山の第百位だそうで、あえてピークを目指す人がいることに納得しました。

湿った空気でつやつやと輝く森を歩くのもいいものだ、と順調に歩みを進めていたところ、天気が急変。安部荒倉岳付近で雷雨になりました。

急いでレインウェアを着込み、歩くこと30分程で熊ノ平小屋に到着。軒先で雨宿りしていると、小屋番さんが中から顔を出して、農鳥岳付近で積乱雲が発生してあと数時間は状況が変わらなそうであるということを伝えてくださいました。

まだ11時前だったので雨が止むまで休むことも考えましたが、色々考えているうちに体が冷えてきて、気持ちも萎えてしまい、熊ノ平小屋にお世話になることにしました。

土砂降りの中テントを設営し、急いで米を準備して火をつけます。とにかく濡れた体を乾かすことに専念し、インサレーションを着込んでキルトにくるまっていると、どうしようもなく眠気が襲ってきました。火の番を夫に任せて横になるとすぐに寝てしまいました。

作ってくれたご飯を食べながら明日以降の行程を話し合い、翌日午後の積乱雲の発生を懸念して夜23:30に出発して翌日12時には下山することに。朝のうちは晴れ間も見えるかもしれない、と期待を込めて14時には就寝しました。

予定通り23:30に熊ノ平小屋を出発。久々のナイトハイク、獣の気配が漂う中を淡々と三峰岳まで登り進めます。

昼間はあんなに親しげな山も、夜は一変して冷え冷えとした様子。爛々と目を光らせる鹿や頭上をかすめるコウモリが、山の怖さを突きつけてきます。

こういうときはマイナス思考に陥る一方。自分がもっと歩くのが早かったら昼間のうちに両俣小屋まで行けたかもしれないのに、足を引っ張ってしまっている、と気分はどんどん落ち込みました。でもそんなこと言っても仕方ない、今できるのは1分でも取り返すしかない。そう言い聞かせながら黙々と歩きます。

三峰岳に登る途中、三国平では農鳥岳のシルエットが薄っすらと見えていましたが、切り立った岩稜帯を抜けて三峰岳山頂に着く頃には雲に覆われていました。

焦りは募る一方で、野呂川越に降りる途中、集中力を切らして転倒。幸い怪我はありませんでしたが、少しずつ嫌な感覚が募っていき、「このままでは良くない」と、とりあえずエスケープが取れる野呂川越まで確実に降りて冷静に行程を見直すことにしました。

頭の中で、これまで重なってきた不安と、夫と一緒に仙塩尾根を歩き通したい、という願望が何度も入れ替わりながら、野呂川越に到着。

ゆっくり行動食を食べながら計画を再確認してみると、もともと立てていた予定よりも30分ほど早く野呂川越に着いていたこと、ここから仙丈までは比較的ゆるい登り基調で仙丈からの下りは歩いたことがあり道が整備されていることも分かっていたので、そのまま歩き進められる確信を持てました。

野呂川越の看板には「仙丈ヶ岳5時間50分」の文字。気合を入れ直して長い登りに取り付きました。

序盤のいくつかのピークを越えるエリアはジャングルのように植物が生い茂り、2700mあたりからようやく樹林帯を抜けました。

カリフラワーのような苔や高山植物に元気をもらいながら修行のような霧中の道を歩き続けます。

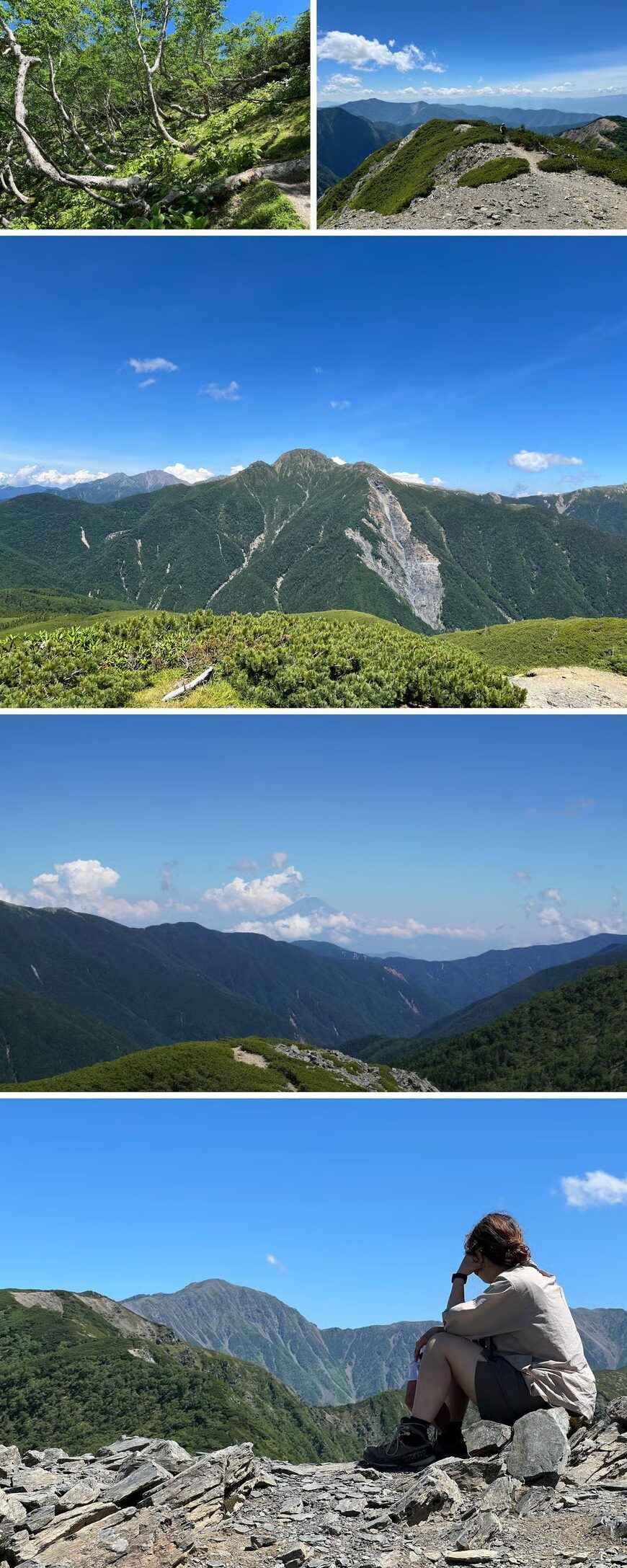

長い長い霧の登りを経て、大仙丈ヶ岳に到着し、岩稜帯を抜けるとようやく仙丈ヶ岳に到着。山頂はガスでしたが、長かった仙塩尾根のゴールに、やっとついた、、!と声を上げながら看板にタッチしました。

小仙丈ヶ岳に向かううちに晴れ間が見え始め、このあと暑くなりそうな気配が漂ってきました。

小仙丈ヶ岳では歩いてきた仙丈ヶ岳までの稜線がバッチリ見え、雲間から甲斐駒ヶ岳、鳳凰三山も拝むことができました。

諦めなくてよかった。一緒にこの景色が見れて良かった。小仙丈ヶ岳の上で最高のプレゼントにしばし浸りました。

最後の下りは集中力を切らさないように慎重に歩き進め、12:00、予定通り北沢峠に下山しました。仙流荘でタクシーを待っていると予報通り雷鳴と共に土砂降りの雨となりました。

これまで単独で歩くことが多かった私達、なんやかんや二人で数日間のアルプス縦走をするのは槍ヶ岳を含めこの仙塩尾根が3回目。知り合ってからは、私が膝を痛めたり、急遽山小屋で働くことになったりと、なかなか長期休みで一緒に歩く機会がありませんでした。どれだけ気を許した仲でも、自分とは違う人間と山を歩いていて、体力も考え方も異なっている、そんな当たり前のことを忘れていました。お互いに、最大限の配慮と、的確な判断をする冷静さが求められた、精神的にも肉体的にも鍛えられた縦走でした。

遠くに見える仙丈ヶ岳を見つめながら、今度ここに来るときは蝙蝠岳〜北岳のルートで、成長した自分の姿を見せに行きます、と心に誓いました。

————

2024.07 南アルプス仙塩尾根

1日目:鳥倉登山口〜三伏峠小屋〜烏帽子岳〜三伏峠小屋

2日目:三伏峠小屋〜塩見岳〜熊ノ平小屋

3日目:熊ノ平小屋〜三峰岳〜仙丈ヶ岳〜北沢峠

38.2km

↑3701↓3453

————

使用アイテム一覧