「八ヶ岳全山縦走ならぬ、全小屋縦走やったら面白いんじゃない?」

お店のカウンター越しの会話から始まった八ヶ岳の山小屋巡り縦走は、前半の北八ヶ岳の静かなしっとりとした雰囲気からいよいよ岩の南八ヶ岳へ。

ご挨拶に向かう小屋も残り3つとなり、この縦走もいよいよ後半戦へ突入しました。

前半はこちら

Written by Chika

さて本沢温泉を出て白砂新道を1時間30分ほど登り、東天狗岳と根石岳の中間地点にある白砂新道入口に到着。その名の通り白い砂地の、広い稜線に出ました。

中山峠から5時間ぶりの稜線は、それまでとは打って変わって視界が大きく開けており、仙丈ヶ岳のような雄大で、たおやかな雰囲気。

夫は八ヶ岳の中でも根石岳とこの稜線が一番好きな場所だそう。当初この稜線を歩くことを予定していなかったことも相まって、とても贅沢な気持ちで根石岳までの道を踏みしめました。

根石岳から続く白と緑の稜線の先に東天狗・西天狗が並んでいる姿がなんとも神々しく、時間を忘れてしばらく見つめていると、後ろから「おや?もしかしてEightdoorのお二人では?」と声をかけられました。なんと、お店に何度か遊びに来てくださった方で、我々と同じく時間に余裕があったから硫黄岳から根石岳まで足を伸ばしたとのこと。こんな偶然あるんですねえ〜なんて言いながら、記念撮影をした後そのまま颯爽と下山して行きました。

我々も重い腰を上げて、本日の宿、オーレン小屋へと下山開始。

根石岳山荘はお休みだったため、今回はそのまま横を通過しました。また根石岳に登りに来たときにお伺いします。

若干の残雪を踏みしめつつ箕冠山に登り返すとすぐに樹林帯に入ります。傾斜の緩やかな登山道はしっかりと整備されており、ところどころ石積や木で作られた水切りが設置されていました。それでも、これまでのアップダウンで消耗した足は踏み出すたびに悲鳴を上げていました。

根石岳から40分ほどでオーレン小屋に到着。小屋の窓から外に張られたカラフルなルンタは、登山者の到着を歓迎しているようです。まるでちょっとした異国に訪れたような気分。荷物をおろし、受付の方にお声がけすると、オーナーさんはちょうど荷揚げ作業をされていたようだったので、ご挨拶は後ほどすることに。さっとテントの受付を済ませ、今日の寝床の準備。縦走2日目で寝具がややしっとりしていたので、テントの上に広げて天日干し。

それにしてもいい天気。冷たいものが欲しくなって売店でアイスを購入。長門牧場のアイスは黒百合ヒュッテでも販売していてたまに食べていましたが、黒百合ヒュッテにはないフレーバーがたくさんあって悩みに悩んだ末にヨーグルト味にすることに。チーズケーキのような酸味とまろやかさがとっても美味し〜。小屋の前に流れる沢のひんやりとした空気も、縦走で火照った体を冷ましてくれます。しばらく沢の音を聞きながら何も考えない時間を楽しんでいたらだんだんお腹が空いてきました。

まだ日は明るかったけれども次の日も早いので夕食を摂ることにしました。

今日の夕飯はマルタイ棒ラーメンに大豆ミートと高野豆腐を投入したタンパク質と食物繊維が大量に入ったラーメン。本当は乾燥野菜もいれる予定でしたが持ってくるのを忘れてしまいました。

山に来るとちょっとおバカになるのか、明らかに高野豆腐の量を間違えた。まあでも明日は難所を越えていくのでしっかり栄養を蓄えないとですね。

ご飯をたべたらやたらと眠くなってきて、我慢できずにテントの中でちょっとだけ横になることにしました。Samaya2.0の窓を開け放して横になると、晴れた青空が窓からよく見えます。たまに涼しい空気が顔をかすめていき、すぐにウトウトしてしまいました。あまりの気持ちよさにそのまま1時間爆睡。夫は外のすのこの上でうたた寝していたようです。

テントの外から声をかけられ、寝ぼけた頭で窓から顔を出すと、夫が小屋のオーナーさんとお話していました。失礼と思いながらも、気持ち程度に髪の毛を直してテントの中からご挨拶。小屋の夕食が終わったあと、小屋に少しだけお邪魔させてもらうことになりました。

まだ時間もあるので再びテントの中に横たわり、しばし休憩。他のテント泊の方が夕食を楽しんでいる様子を耳で感じながらいつの間にか微睡んでいました。再び目を開けるとあたりはだいぶ暗くなっていました。

小屋にお邪魔すると、すでに薪ストーブの前でオーナーさんと小屋泊のお客様が談笑していました。

なんとお客様の中にはみくりが池温泉で働かれているベテランの社員さんも。それぞれの小屋事情について盛り上がってしまい、気づいたら8時半を回っていました。また遊びに行きます、と挨拶を済ませテントに戻りそのまま就寝。

縦走3日目。この日は朝3時に起床。早速ご飯の準備に取り掛かります。燃料の節約と時短のために、前日の就寝前にアルファ化米に水を入れて戻しておきました。そこに調理した熱々の麻婆春雨(大豆ミート追加版)を投入して麻婆春雨丼の完成!熱いおかずをご飯にかければお米が冷たくても全く気になりません。

アルファ化米は家でラップに移しておいて、前日の朝に使ったパックに移し替えて戻しました。意外とかさばるアルファ化米のパックや中に入っているスプーン、これを省くだけで荷物がぎゅっとコンパクトになりますしゴミも減らせます。

さて、朝からたらふく食べたところで撤収して出発。他のテントの方が朝ご飯を食べている横を通り抜け、赤岩の頭までの登りを歩き始めます。

日陰にところどころ雪が残っている場所がありましたが、しっかりと蹴り込めばチェーンスパイクを使用しなくても問題なく登れる程度でした。

硫黄岳にはよく赤岳鉱泉から登るのですが、オーレン小屋からだと赤岳鉱泉よりも標高が100m近く高いので、赤岩の頭までの道があっという間に感じました。

縦走も3日目になると身体は疲れているはずなのに、足はよく動く。山に体が慣れていくようなこの感覚が好きです。

オーレン小屋を出発してから50分ほどで赤岩の頭に到着。予報では晴れる予定でしたが、ガスガスで何も見えず。いつもは晴れると阿弥陀岳と赤岳の奥に権現がヒョコっと顔を出している様子が見れるのですが、今回はお預けということで。

そのまま30分ほどザレた道を上り、硫黄岳に到着。視界はほぼなかったですが、風は比較的優しく(とはいえ5mはあったと思いますが)、晴れていればのんびりと写真撮影をして行きたいところです。

広い山頂からケルンを頼りに下った先の硫黄岳山荘は、改装のためお休みでした。また改めてご挨拶に伺います。

この先の横岳エリアではキバナシャクナゲ、オヤマノエンドウ、コメバツガザクラにお目にかかれました。道は可憐なお花たちとは対照的なゴツゴツした岩場です。

テント装備を背負ってこのエリアを歩いたことがなかったので、いつもより緊張感があります。

少しするとガスの中から人影が現れて、ご挨拶をすると前夜にオーレン小屋でお話したみくりが池温泉の方でした。我々が横岳に差し掛かるところ、既に赤岳に行ってその帰りという驚きの速さ、、お互いの安全とまたの再会を約束し、先に進みました。

奥ノ院のあたりを通過中、誰かを呼ぶ声が盛んに聞こえてきました。朝からクライミングかな?なんて話しながら進んでいると、どうやらこの日は長野県警の山岳遭難救助隊の訓練だったようで、総勢20名ほどの隊員の方々と杣添尾根の分岐の近くですれ違いました。ご苦労さまです。お世話にならないように、と気を引き締めて歩き出します。

集中して歩いているといつの間にか霧が晴れていました。

日ノ岳のルンゼがなかなか高度感があって、足元も風化が進んでいたこともあり、横岳の中では個人的に一番嫌な場所…できることならば登りで行きたいところです。

岩場をクリアすると地蔵尾根との分岐に到着。分岐に鎮座するお地蔵様は阿弥陀岳の方を見ているよう。

そこから赤岳展望荘まではあっという間でした。

朝の忙しいタイミングにぶち当たってしまい、申し訳無さ半分にご挨拶して小屋を後にします。

展望荘から見上げる赤岳はいつも凛々しく、東側のハイマツの緑と西側の岩場のコントラストがより赤岳をくっきりと見せていました。西からどんどん流れる雲に隠れたかと思ったらまた顔を出して、の繰り返しで、赤岳の風の強さを物語っていました。

展望荘からの急な登りを一息で登りきり、赤岳頂上山荘に到着。こちらもまだ夏シーズンオープン前だったのでまた別日に改めて伺うことに。そのまま赤岳山頂へ向かいます。

赤岳山頂ではガスが切れてあたりを見回すことができました。9年前くらいに初めて赤岳に登って以来、赤岳に登りに来るときはいつもガスガスで何も見えないことが続いていましたが、久々に山頂から青空が見え(といってもすぐに雲が流れてくるのですが)気分は爽快です。

さてここから最後の難所キレットへ。いつもは文三郎方面に行く分岐を権現岳方面に向かいます。

キレットはガレたルンゼの急坂が続く場所でした。落石を起こさないように、足を一歩ずつ丁寧におろして着実に降りていきます。

左手に見える大天狗と小天狗はこじんまりとしたジャンダルムのよう。緊張感のある岩場を小一時間下り、樹林帯まで降りてきてホッと一安心。

降りてきた道を振り返ると、恐竜の背中のようなゴツゴツした岩場が我々を見下ろしているようでした。

樹林帯を少し進むとキレット小屋に着きます。この日はお休みでしたが、今年は期間限定で平日のみ営業されるようで、南八ヶ岳の縦走の助けになりますね。

さて、キレット小屋からは再び登り。この日の最後のピークの権現岳まではいくつかのピークを越えていきます。1つ目のツルネまでは歩きやすく、サクッと登り返してしまいました。ツルネまでの登りの樹林帯では赤岳が木々の合間から見えます。ここまでくるとだいぶ赤岳から歩いてきたような感覚になります。

ツルネからは赤岳から右に続く尖った大天狗がよく見えます。

茅野方面を向くと、阿弥陀岳南陵から立場岳の間に謎の砂地が。そこだけ皮をはいだみたいに、斜面が崩落していました。帰ってから調べてみると青ナギと呼ばれる場所のようで、その様子を見るのを目的に登られる方もいるみたいでした。

赤岳キレットを歩くのは今回が初めてで、これまで見てきた八ヶ岳の中でも赤岳キレット側からみる赤岳、阿弥陀岳の様子は群を抜いて凛々しかったです。

ツルネから旭岳の登りは結構急で、しかも登り終えたかと思いきやまだ続く、そんなことを何度も繰り返すような場所でした。何年か前に歩いた谷川岳主脈で、万太郎山を登り終えたあとに、仙ノ倉山との間に立ちはだかったエビス大黒ノ頭の登りを彷彿とさせます。

内心「もう登りはいいです・・・・」という気持ちでいっぱい。とはいえ進むしか無いので、疲れが出てきた体にムチを打ちながら進みました。

ようやく旭岳までの道を登り終えた先、権現岳に続く斜面に、かの有名な源治梯子が見えました。これで登りが終わりかと思うと、なんだか急にさみしい気持ちに・・・。全くゲンキンなものです。

20mのはしごを一息で登りきり、権現岳に到着。ここまで来ると、一気に人が増えました。疲れた体で人を避けながらピークを踏む気にもなれず、権現岳の登頂は夫にお任せして山頂直下で暫し休憩。どうやら三ツ頭の方から登ってきている方が多いようでした。

権現岳に別れを告げ、青年小屋方面へ向かいます。ギボシのトラバースを慎重に抜けたら、そのまま今回の縦走の最後の小屋、青年小屋へ。お店に飾っている石川直樹さんが撮られた編笠山の写真の構図を探しつつ下りました。

4月に来たときには小屋の前に残っていた雪がすっかり溶けていました。小屋の入り口を見ると、あいにく不在のようでしたので、ご挨拶はまたの機会に。この後に控えるひたすらの下りに備えて小屋の前で休ませてもらいました。

スタート地点の蓼科に戻ってきたかのような、苔とゴロゴロした岩の道は疲労が溜まった足には堪えます。あまりの疲労に終始無言・無心で表情を失いながら下りました。途中、編笠山山頂との分岐で大休止。靴を脱いで足裏をマッサージすることで少し回復しました。

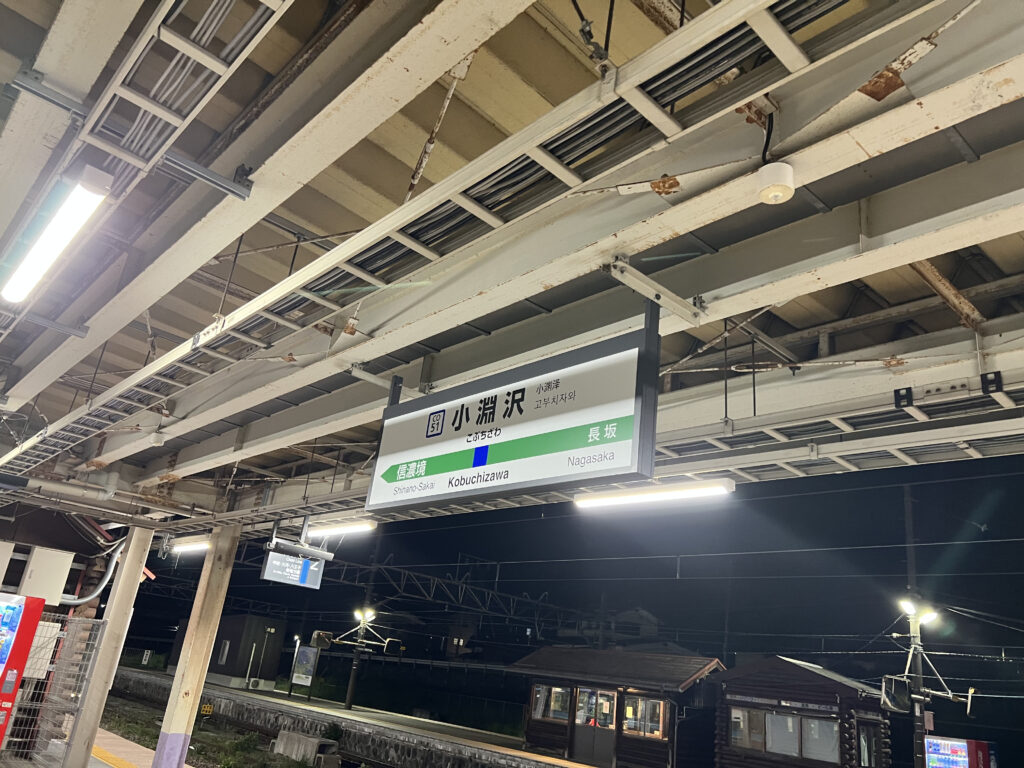

編笠山の広い裾野を2時間かけて下り、16時に観音平に到着。でもゴールの小淵沢駅まではまだまだ先が長い。観音平には何台か車が止まっていて、あわよくば小淵沢まで・・・なんて気持ちを抑えながら自然歩道を下っていきます。

自然歩道の横では伐採作業が行われていました。

切られた森の奥に韮崎方面の町並みが見えます。残念ながら南アルプスは雲の中。予報では八ヶ岳も午後から崩れる予定でしたが、幸いにも雨には降られませんでした。遠くから聞こえる声に「なんかフェスでもやっているのかな?」なんて話していたら牧場に出て、聞こえていた声は牛の鳴き声でした。

自然歩道を終えアスファルトの道と砂利道をひたすら真っすぐ降りていきます。途中、馬の蹄鉄の跡がありその先に馬横断注意の看板を発見。さらに信玄棒道なる古道に出会い、退屈そうに思えた道もなんだか面白い発見がありました。

本当に棒になったような足をなんとか前にだして歩くこと1時間半、ようやく道の駅こぶちざわに到着。お風呂でこわばった足をほぐし、併設された食堂でお腹を満たして、そしてそこから30分ほど歩きゴールの小淵沢駅に到着。これまでの山行の中で一番長い下りだったのでは・・・?。

ゴールを観音平ではなく小淵沢駅にした理由は、松濤明の「風雪のビヴァーク」を読んで、当たり前に登山口から駅までを歩いている描写があり、同じ道を辿ってみたいと思ったから。16歳の松濤明が軽々と歩いている記録とは裏腹に、30代の我々はかなり時間を要してしまいました。

疲労困憊でゴールの達成感を味わう余裕もなく、茅野駅に戻る電車の中では爆睡でした。

久々の八ヶ岳の縦走、歩いたことのなかった道を通って訪れたことのなかった小屋へゆき、思わぬ出会いがたくさんあった濃密な3日間。

普段はテント泊中心ですが、小屋を目的にして山を歩くのもまた別の楽しみがあり、この縦走で更に八ヶ岳が好きになりました。

小屋でショップカードを見かけた方、ぜひ山帰りにお店にお立ち寄りください!

————

2024.05 八ヶ岳縦走

1日目:女神茶屋登山口〜蓼科山頂ヒュッテ〜蓼科山荘〜天祥寺原〜双子池ヒュッテ〜雨池〜麦草ヒュッテ〜白駒荘〜青苔荘

2日目:青苔荘〜高見石小屋〜黒百合ヒュッテ〜しらびそ小屋〜本沢温泉〜白砂新道〜根石岳〜箕冠山〜オーレン小屋

3日目:オーレン小屋〜赤岩の頭〜硫黄岳〜横岳〜赤岳展望荘〜赤岳頂上山荘〜赤岳〜キレット小屋〜権現岳〜青年小屋〜観音平〜道の駅こぶちさわ〜小淵沢駅

距離:51.0km

標高差:↑3642m ↓4400m

————